HakNam, la città delle tenebre, l’antica città murata di Kowloon è stata finalmente demolita nel 1983. Si trattava di un impressionante agglomerato urbano di 200 x 100 metri di solido cemento, con costruzioni alte 10, 12 e in qualche caso anche 14 piani, che era arrivato ad ospitare fino a 50000 persone.

Nato ai tempi della dinastia Song (960-1279) come avamposto per la difesa del sud, l’insediamento di Kowloon è ben più vasto della città murata. Il suo nome, Kau-lung (Traditional Chinese: 九龍, Simplified Chinese: 九龙) significa “nove dragoni” e deriva dagli otto picchi che la circondano (il nono era l’imperatore medesimo).

Quella che sarebbe diventata la città murata (o fortificata) era stata costruita come fortino a metà dell’800, ai tempi dell’annessione inglese dell’isola di Hong Kong con il trattato di Nanchino (1842).

Nel 1898, poi, l’enclave inglese di Hong Kong venne estesa ai cosiddetti Nuovi Territori sul continente, ceduti per 99 anni, escludendo, comunque, la città fortificata, che allora ospitava 700 persone. La Convenzione per l’estensione dei territori di Hong Kong stabiliva che la Cina avrebbe potuto tenervi truppe, purché non interferissero con il potere britannico sulla penisola.

Con il rispetto della parola data che distinse l’Impero Britannico, l’esercito inglese attaccò il forte solo un anno dopo, per trovarlo, però, completamente deserto.

Da quel momento, la questione della sovranità sulla città fortificata rappresentò sempre un buco nero diplomatico. Gli inglesi se ne disinteressarono, usandola al massimo come un luogo turistico in cui respirare un po’ di aria della vecchia Cina, mentre la popolazione ricominciò a crescere fino alla IIa guerra mondiale, quando i giapponesi occuparono Hong Kong e sfrattarono gli abitanti.

Dalla fine della guerra in poi la popolazione cinese riprese possesso della città che divenne il rifugio di migliaia di profughi in fuga di fronte alla rivoluzione comunista e di molti criminali comuni.

Il vero boom, però, si ebbe dal 1974 in poi, dopo che una spedizione di 3000 poliziotti fece piazza pulita dei componenti di una Triade che aveva stabilito la propria sovranità su quel luogo.

Libera dalla malavita organizzata e priva di qualsiasi controllo statale, Kowloon ricominciò a crescere come un’entità biologica. Le costruzioni si svilupparono l’una sull’altra senza alcun piano e vennero eseguite anche moltissime modifiche praticamente senza nessun intervento da parte di architetti o ingegneri. Migliaia di metri cubi vennero semplicemente assemblati in un patchwork monolitico, riducendo gradualmente gli spazi fino ad arrivare a situazioni paradossali in cui finestre si aprono letteralmente sul muro o sulle finestre del vicino.

In breve tempo, le strade come noi le conosciamo scomparvero dalla città murata. Gli unici spazi fra gli edifici si ridussero a stretti vicoli in cui raramente riusciva ad filtrare un raggio di sole.

In breve tempo, le strade come noi le conosciamo scomparvero dalla città murata. Gli unici spazi fra gli edifici si ridussero a stretti vicoli in cui raramente riusciva ad filtrare un raggio di sole.

Nel 1987 Kowloon raggiunse l’incredibile cifra di circa 50000 abitanti stipati in 0.026 km2 che corrisponde all’iperbolica densità di 1500000 esseri umani per km2.

Ciò nonostante, l’idea che la città delle tenebre fosse solo un luogo ad elevato tasso di criminalità è totalmente errata. Era sicuramente un luogo di illegalità diffusa: case da gioco, droga, prostituzione erano comuni a Kowloon, più o meno al livello di una qualsiasi metropoli. Ma la cosa notevole è che un luogo del genere sia riuscito ad esistere per tanto tempo privo di qualsiasi intervento statale.

La corrente elettrica veniva semplicemente rubata alla rete di Hong Kong, con un intrico di cavi e impianti autogestiti per distribuirla e soltanto alla fine degli anni ’70, dopo un incendio, le autorità intervennero installando delle linee quasi regolari. Per molti anni gli abitanti si procurarono l’acqua scavando una settantina di pozzi entro il perimetro della città e solo negli ultimi 20 anni il governo aveva installato delle tubature che portavano acqua pulita e controllata fino ai limiti della zona.

In realtà, la città murata è stata per molto tempo una TAZ, una zona temporaneamente autonoma, sganciata dai poteri locali e auto-organizzata in cui fiorivano una serie di attività come negozi, piccole fabbriche, studi medici e perfino scuole e asili nido, tutti privi di alcun permesso, ma necessari e professionali. C’erano anche molti ristoranti, un tempio e uno “yamen”, un ufficio in cui un saggio amministrava la giustizia e dirimeva le controversie, relitto di un lontano passato cinese.

E così la vita andava avanti, la gente si muoveva all’interno della città murata svolgendo servizi e raggiungendo il posto di lavoro, mentre i bambini, dopo la scuola, venivano portati a godere di un po’ di sole nei giardini sui tetti.

Il punto è che il tutto era organizzato e sostenuto autonomamente dalla cittadinanza a dispetto delle diversità e dei conflitti che in un luogo a così alta densità abitativa potevano facilmente esplodere, dimostrando così un incredibile spirito di adattamento e di tolleranza.

Non sono moltissimi i siti che ricordano ancora la città delle tenebre. Come tutte le TAZ, il potere, di qualsiasi tipo esso sia, cerca di lasciar sfumare il suo ricordo.

Oltre a wikipedia, c’è il sito di una spedizione giapponese, ultima a visitarla dopo lo sgombero e prima della demolizione.

Altre testimonianze su YouTube qui e qui.

In breve tempo, le strade come noi le conosciamo scomparvero dalla città murata. Gli unici spazi fra gli edifici si ridussero a stretti vicoli in cui raramente riusciva ad filtrare un raggio di sole.

In breve tempo, le strade come noi le conosciamo scomparvero dalla città murata. Gli unici spazi fra gli edifici si ridussero a stretti vicoli in cui raramente riusciva ad filtrare un raggio di sole.

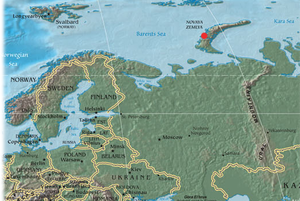

Ufficialmente, all’epoca, sull’isola si trovavano soltanto due insediamenti, Krasino sull’isola meridionale, e Matočkin’šar’ su quella settentrionale, nonché il centro amministrativo di Belushya Guba, con l’annessa base aerea di Rogachevo, in cui viveva la maggior parte degli abitanti dell’isola (meno di 3000 –

Ufficialmente, all’epoca, sull’isola si trovavano soltanto due insediamenti, Krasino sull’isola meridionale, e Matočkin’šar’ su quella settentrionale, nonché il centro amministrativo di Belushya Guba, con l’annessa base aerea di Rogachevo, in cui viveva la maggior parte degli abitanti dell’isola (meno di 3000 –

Visto che siamo in tema di ferie…

Visto che siamo in tema di ferie…

).

).