Pubblico la traduzione delle note di programma scritte dallo stesso Gérard Grisey per “Les Chants de l’Amour”. Scusate la forma un po’ involuta, ma, data la lunghezza, le ho tradotte con babelfish, correggendo poi i punti errati (devo dire che babelfish se la cava piuttosto bene dal francese all’italiano).

Les Chants de l’Amour – Note di programma di Gérard Grisey

Il primo progetto de “Les Chants de l’Amour”, in realtà la messa in atto formale, data dell’estate 1981. Io concepiti allora l’idea di grandi polifonie vocali avvolte e sostenute da una fondamentale potente. Il programma CHANT concepito alla IRCAM, di cui avevo allora ascoltato alcuni esempi, mi apparì immediatamente come lo strumento adeguato per realizzare questa voce continua e queste pulsazioni respiratorie, vero liquido amniotico delle voci umane.

All’origine dei “Les Chants de l’Amour”, non c’è nessun testo particolare, bensì piuttosto un materiale fonetico così costituito:

- Un’introduzione che contiene la dedica del brano in dieci lingue diverse (“canti d’amore dedicati a tutti gli amanti della terra”);

- Le diverse vocali contenute nella frase “I love you”. Così sedici vocali diverse per i cantanti ed un centinaio di vocali per la voce sintetizzata;

- Diverse consonanti che appaiono gradualmente nel corso del brano.

- I nomi di amanti famosi: Tristan, isolde, Orfeo, Euridice, don Quichote, Dulcinea, Romeo, Giuletta…

- Litanie attorno alla parola amore, composte in francese, inglese, tedesco ed ungherese, soprattutto per la loro sonorità;

- Interiezioni, sospiri, scoppi di risa, halètements, gemiti, pezzetti di frasi, soprattutto per il loro carattere erotico;

- “Ti amo”, “Amant”, “amore” registrati in 22 lingue diverse, materiale fonetico per la folla e fonte concreta destinata a essere trattata dall’elaboratore;

- Un estratto “di Rayuela”di Cortazar;”

- La frase “I love you” base formale semantica di tutta la parte.

Ossia nel totale 28 sezioni, facilmente reperibili poiché ciascuna di essa possiede la stessa forma respiratoria.

La parte elettronica de “Les Chants de l’Amour” proviene principalmente da due fonti sonore: la voce sintetizzata dal programma CHANT e voci parlate registrate, digitalizzate e quindi trattate dall’elaboratore, soprattutto con una serie di filtri. L’interesse della voce sintetica non risiede tanto nell’imitazione della voce umana quanto nelle possibilità infinite di deviazione di queste voci. Vi scopriamo molti campi di percezioni e reazioni emotive legate agli avatars della voce umana.

L’altro versante di questa voce sintetica, cantata e tutta vocalizzata, sono la voce parlata, il rumore delle consonanti e della lingua. Solo l’elaboratore poteva permettermi di registrare queste voci diverse, raggrupparle, moltiplicarle e trasporle per creare vere cascate di voce umana, turbinio di folle ai quattro punti cardinali che vanno ripetendo “Ti amo” nella diversità dei loro timbri e delle loro lingue.. Nel corso di “Les Chants de l’Amour” evolvono vari tipi di relazioni tra le dodici voti del coro e tra il coro come entità e la voce della macchina. Questa voce, a sua volta, divina, enorme, minacciando, seduttrice, specchio e proiezione di tutti i fantasmi delle voci umane, si sdoppia e si moltiplica fino alla folla.

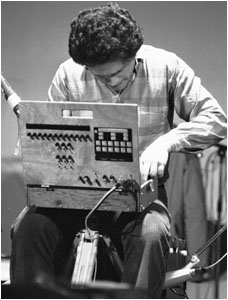

Due giorni fa, Michel “Crackle” Waisvisz, creatore di diversi sistemi elettroacustici come il CrackleBox, il CrackleSynth e The Hands, si è spento prematuramente nella sua casa, dopo vari mesi di malattia.

Due giorni fa, Michel “Crackle” Waisvisz, creatore di diversi sistemi elettroacustici come il CrackleBox, il CrackleSynth e The Hands, si è spento prematuramente nella sua casa, dopo vari mesi di malattia.